予防救急について

予防救急について

近年、多くの救急要請により、救急隊が現場に到着するまでの時間に遅れが出ています。このままでは、一刻を争う危険な状態の人を、助けることが難しくなってしまいます。

『予防救急』とは、予防できるけがや病気による救急要請を減らし、救急隊が一刻を争う危険な状態の人のところへすぐに駆けつけることができるように、日ごろみなさんに取り組んでいただきたいけがや病気の予防のことを言います。

『予防救急』とは、予防できるけがや病気による救急要請を減らし、救急隊が一刻を争う危険な状態の人のところへすぐに駆けつけることができるように、日ごろみなさんに取り組んでいただきたいけがや病気の予防のことを言います。

予防できるけが・病気

転倒の予防

暮らしなれている自宅にも、小さな危険が潜んでいて、居室や階段などで転倒し、救急要請されることも多くあります。

転倒の状況や打撲する部位によっては、大きなけがにつながる場合があるため、注意が必要です。

転倒の状況や打撲する部位によっては、大きなけがにつながる場合があるため、注意が必要です。

予防のポイント

- 新聞紙などの滑りやすいものは床に置いたままにしない

- 電気コードはつまづかないように整理する

- 階段に滑り止めや手すりをとりつける

- 段差を少なくする工夫をする

- 整理整とんに心がける

転倒してしまったときには

- 意識がない、体が動かないなどの場合には、すぐに119番通報する

- 頭を打った場合には、あとから症状が出る場合があるので注意する

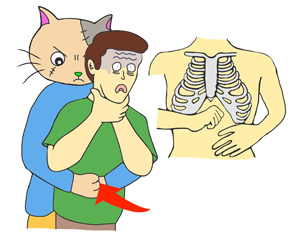

窒息の予防

窒息は、食べ物などがのどに詰まって呼吸ができなくなる状態で、最悪の場合死亡に至るケースもあります。高齢者が餅を詰まらせたり、乳幼児がおもちゃを飲み込んでしまう事故が多く発生しています。

予防のポイント

- 餅などのつまりやすい食べ物は細かく切り、よく噛んでゆっくり食べる

- 食べ物は一度にたさん口の中に入れない

- 乳幼児の口にはいるようなものを手の届くところに置かない

窒息を疑うサイン

両手でのどをつかむ・声がだせない・顔色が青くなってきた場合には、のどに何かが詰まっている可能性があります。

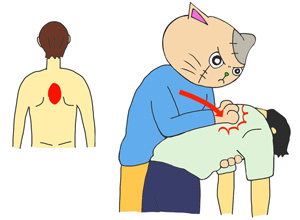

詰まった異物を取り除く方法

意識がある場合には次のいずれかの方法を試み、意識がない・なくなった場合には、すぐに心肺蘇生を行いましょう。

- 背部叩打法

手の付け根で傷病者の肩甲骨の間を強く叩く方法です。何度も連続してたたきます。

- 腹部突き上げ法(※妊婦・乳児に対して行ってはいけません。)

片手で握りこぶしを作り、その手の親指側をへその上方で、みぞおちよりも十分下方に当てます。もう片方で手で握りこぶしを握り、すばやく手前上方に向け、圧迫するように突き上げます。

背部叩打法

腹部突き上げ法

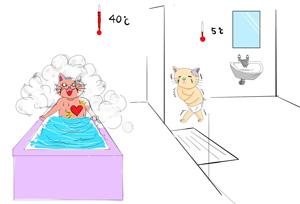

ヒートショックの予防

ヒートショックとは、急激な温度変化による血圧の変動で、身体の不調を引き起こす現象です。寒い時季の入浴などで発生することが多く、心筋梗塞や脳卒中を起こしたり、意識を失い溺れてしまう危険性もあります。特に、高齢の方や、持病に高血圧、糖尿病などがある方は注意が必要です。

予防のポイント

- 暖房器具やシャワーなどで、脱衣所と浴室の温度差をなくす

- 入浴の際はかけ湯などで徐々に身体を暖める

- 入浴の前後には水分補給をする

- 体調の悪いとき、飲酒したときなどは入浴を控える

浴槽で溺れている人を発見したら

- 浴槽の水を抜き、すぐに119番通報をしましょう。

- 救出できれば救出し、反応がなければ心肺蘇生を行いましょう。

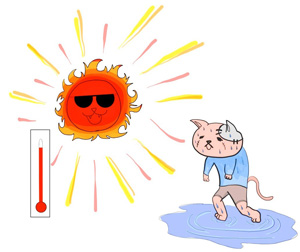

熱中症の予防

熱中症とは、高温多湿な環境により、身体の水分などのバランスが崩れ、手足のしびれやふらつきなどの体調不良を起こすものです。高齢者や乳幼児が発症しやすく、重症化すると死亡に至るケースもあるため、注意が必要です。また、環境によっては屋内でも発症する場合があります。

予防のポイント

- 炎天下での長時間の運動・作業は避ける

- 塩分が含まれるスポーツドリンクなどを、こまめに補給をする

- 外出時は日傘や帽子を活用し、直射日光が当たらないようにする

- 屋内では、エアコンや扇風機などを上手に活用する

熱中症の応急手当

- 日陰の涼しい場所に移動させる

- 衣服をゆるめ、氷などで身体(首や脇の下など)を冷やす

- 塩分が含まれるスポーツドリンクなどで水分補給をする

- 意識がない、反応がおかしい場合にはすぐに119番通報をする

やけどの予防

ポットのお湯やスープ、アイロンやストーブなど、やけどの原因となるものは、身のまわりに多くあります。不慮の事故の場合もありますが、小さいこどもは危険の判断が難しいことから、注意が必要です。

予防のポイント

- ポットなど高温の液体が入ったものは、こどもの手の届かないところに置く

- ストーブなど暖房器具のまわりには柵を置き、こどもを近づけさせない

- 花火をするときはこどもから目を離さない

- 火の取り扱いに注意する

やけどの応急手当

- 水ぶくれがある場合にはやぶらず、すぐに流水で冷やす

- 氷などで冷やすときには、冷えすぎないように注意する

※製品評価技術機構ウェブサイトでも、家庭内で起きる乳幼児のやけどなどの事故予防について紹介しています。

溺水の予防

行楽や海水浴シーズンに発生することが多く、水の事故は一度発生すると命に関わる重大事故につながるおそれがあります。また、乳幼児が誤って浴槽に落ちてしまうケースもあります。

予防のポイント

- こどもから目を離さず、危険な場所には近づかせない

- 体調が悪いときや飲酒しているときは、水の中に入らない

- 荒れている海や増水した川には近づかない

溺れている人を発見したら...

- 近くの人を呼ぶ・119 番通報をする

- ロープや浮くものを投げて救助する

※二次災害の危険があるため、泳いで助けには行かないようにしましょう。

溺水の応急手当

- 意識があり、呼吸が正常であれば横にして寝かせ、救急車の到着を待つ

- 意識がない場合には、すぐに心肺蘇生を行う

お問い合わせ

消防本部 消防課

〒963-8877 郡山市堂前町5番16号

TEL:024-923-8173

FAX:024-923-1228

E-mail:

けが・病気

けが・病気- 予防救急

- 夜間・休日当番病院

- 救命講習会